报告详情

喀斯特典型湿地中氮代谢微生物及功能特征

编号:344

访问权限:私有

更新:2023-04-26 13:28:22

浏览:966次

快闪报告

摘要

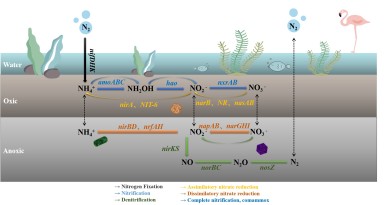

喀斯特高原区域的地形地貌独特,区域内的湿地类型多样、特色鲜明。为了解喀斯特湿地的氮代谢微生物及功能特征,选择贵州省典型喀斯特湿地(阿哈湖人工库塘湿地、娘娘山岩溶山地湿地、草海高原湖泊湿地)作为研究对象,利用宏基因组测序技术对沉积物中的氮代谢微生物和功能基因进行分析。结果表明,在贵州喀斯特典型湿地中,变形菌门(Proteobacteria,58.33%)和放线菌门(Actinobacteria,22.66%)为氮代谢优势菌门,与其它湿地相比未见明显差异;但在属水平特异性显著,慢生根瘤菌属(Bradyrhizobium,4.68%)和甲基胞囊菌属(Methylocystis,3.24%)为氮代谢优势菌属。检测出48个细菌氮代谢功能基因和29个古菌氮代谢功能基因;氮代谢通路分别为固氮(5.06%)、硝化(2.26%)、反硝化(35.43%)、同化硝酸盐还原(7.01%)、异化硝酸盐还原(32.40%)和完全硝化(17.83%),缺少厌氧氨氧化基因。湿地pH、EC、SOM和NO3-是影响氮代谢功能基因丰度的主要环境因子。本研究进一步探讨了喀斯特典型湿地的氮代谢微生物和功能特征,初步揭示了湿地中微生物氮循环途径,对了解喀斯特湿地生态环境的氮循环具有重要意义。

关键词

喀斯特;湿地;微生物;氮代谢;功能基因

报告人

陈晨

贵州大学稿件作者

全部评论

重要日期

-

会议日期

05月05日

2023

至05月08日

2023

-

03月31日 2023

初稿截稿日期

-

05月25日 2023

注册截止日期

主办单位

青年地学论坛理事会

中国科学院青年创新促进会地学分会

中国科学院青年创新促进会地学分会

承办单位

武汉大学

中国科学院精密测量科学与技术创新研究院

中国地质大学(武汉)

中国科学院精密测量科学与技术创新研究院

中国地质大学(武汉)

发表评论